42年前,新春廿七,南新集,一个被名为“卫锋”的男孩,以“悄无声息”的抵抗,以及独特的落姿,“极不情愿”地来到人间。

落姿独特,屁股为先。这可忙坏也急坏了那个被男孩唤为“幺妈”的“接生婆”,当然,还有居家分娩的男孩的母亲。一番努力,男孩坠地。可,悄无声息,一声不啼。

“幺妈”“接生婆”到底经验丰富,二话不说,迅速提起男孩双脚,倒立在其手下,而后又抡起巴掌,使力向男孩屁股扇去。“啪啪……”几声脆响后,男孩终于向南新集发出了第一声问候。

是的,那个男孩就是我。这个出生后迅速被父亲改换大名但依旧保持小名“卫卫”的男孩,从此被打上“27”的烙印。

我的到来,父母自是喜上眉梢,我的二哥一姐更是乐坏了,他们总争着逗、抢着抱,小孩们(我出生时,他们分别为9岁、7岁、5岁)的争抢下,总有失手。周岁之内的我,被他们“摔”过数回,最严重的一次,头部着地,落到“鸡cóu”旁的石板上,半天不吭声。

以上种种,我自不知晓,只在成年后与父母的闲聊中听他们提及。

某个廿七的日子,母亲煮过鸡蛋面后,一如既往地坐在门槛边纳鞋底,我在八仙桌上喜滋滋地吃着,父亲则搬个“克马凳”,坐在母亲对面,悠闲地抽着不带过滤嘴的“游泳”烟。春阳正浓,暖意飞舞,轻风偶袭,烟雾四散。

“嗯出生不久,我跟嗯的爸爸说,完了,生下来就不哭,莫是呛狠了呛出问题,以后么办呢。”母亲一边纳着鞋底,间或拿了针在头发上捊几下,一边冲我笑着轻轻说到。

父亲吐了口烟圈,“咧算么事,不满细(岁)就脑壳落到石板上,半天不吭气,咧才把我黑(吓)倒,我深怕咧哈打不过。万幸,长到咧大,不苕不哈哩,到底还是我的祖坟上冒青烟。”

母亲停下手里的活,收起笑意,一脸郑重的样子,“大难不死,有后福!”我被母亲严肃的神情,更有可爱的话语,逗笑了,“咧是哪跟哪,嗯咧是老迷信。再说,我那两回也不算大难。”

母亲白了我一眼,一副恨铁不成钢的样子,提高嗓门,加快语速,“我说有就有,嗯哪咧多废话。”

得得得,有就有嘛,至于这样说我一通,我吃我的面还不行?瞥见父亲依旧乐呵呵地抽着他的烟,好似这话题与他无关。母亲没读过书,迷信也就罢了,父亲到底是高小水平,怎么也和着母亲,不帮我说句话。

有没有后福,我不知道。只知道成年后,远离故土,落入异地,游乡串野,行涉山林。

那些年,奔波于生计,归家的次数极少,每每廿七日子,或是我与母亲通话,或是母亲与我通话,每每此时,母亲总不忘提醒:下一碗鸡蛋面,打两个蛋!

日子就这样在故乡与异乡间,循环往复,终是一切慢慢步入正常。那年,小儿待生,母亲放下家中老小(其时,我的小侄儿3岁,在老家由母亲照料),放下田间地头,放下鞋底鞋帮,放下眷恋与不舍,只身来恩。

那天,正好是9月27。

母亲来时,随身两大包,据大哥后来说,行李超重,另外付费。我有些埋怨似的对母亲说:“带咧多东西搞么事,又麻烦又不好拿,咧边随买么事都方便。嗯咧舍不得的人,运费一哈花咧些钱。”

母亲一边收拾行李,一边开心地说:“花点运费怕么事!嗯不懂。咧,薄片子、厚片子要用旧棉布做才行;咧,袄子、絮裤都是我自己种的棉花;咧,从一生下来到几细(岁)的絮鞋布鞋,护脚;咧,薄抱裙、厚抱裙平时出门方便;咧,还有几匠的兜兜,几好看的线(毛)衣……还有油面……”

母亲像拿宝贝一样,把那些物品一件件一样样地拿出,收进衣柜。“嗯咧离得太远了,又冇得缝纫机,我只能一哈都做好带过来。本来准备把我做鞋的布头布角还有各种线都带过来,跟嗯者多做一些,嗯的爸爸打破,说搞得像搬家的。”

实难想像,母亲那双粗糙的手,是如何做出那些被乡邻视为样品的精美鞋衣。那双粗糙的手,耕种田地,劳作家务,拉扯我们姊妹四个长大成人,又相继照顾4个孙子(女),如今又来照料她最小的孙子。

“鸡杀好的,也冻好了,哈是我自噶喂的,冇带。”母亲似有歉意地说,“东西太多了,拿不下,只好把咧必须带的带到。我想到土鸡应该好买,嗯到时打听一哈,我来买。”

望着母亲收拾的场景,以及来恩前刚染的一头黑发,我强忍心头汹涌,笑着对母亲说:“好好好,到时嗯买。那光买咧不中哈,到时奶粉嗯也包它。还有,嗯带屋的几个伢都带到几细(岁),那咧也要带一样的年数哈,不能少。”

母亲很开心,连连应允。

小儿出生后,母亲整天围着孩子转,家务也全被她包了。很多时候,怕她累着,于是抢着做家务,抢着刷片子。母亲总是“一脸鄙夷”地说:“哪有男将刷片子的呢?过气(去)过气(去),我来。嗯洗的我看不中,搞得我还要洗二次。”

一开始我还坚持,后来母亲还真用她“洗二次”的方法逼迫,索性就随了她。我知道,母亲只是想让她最小的幺儿,忙碌之余好好休息一下。这,也是天下所有父母的共性吧。

母亲在恩带孩子的几年,是我与她接触最密集的几年——幼年无记忆,无从忆起;年少时,白天上学,晚上我居新屋照门;再大些后,住读;再往后,离乡——被我视为天伦之乐,是她的,也是我的。

不忙的时候,我摇着摇窠,她或做些针线活,或看她钟爱的“湖北经视”(基本只看此台),间或来些细碎的家常。其时,我并不太爱听她说的那些,无非是故乡哪家哪家,谁谁谁,怎样怎样……且内容太过于重复。虽如此,依旧和着她。母亲的内心深处,其实挺想家的,三句不离故乡。

孩子稍大后,母亲在晚饭后有了她自己的着落。不知何时起,她跟院内的几个婆婆(本地人)走得很近,时常在饭后与她们一起散步、逛街。有时,会在回来的时候带回一两件新衣,开心地冲我说:“几便宜的衣裳哦,料子也蛮好,跟嗯的爸爸买的。”

我打趣说:“么样,只跟爸爸买,不跟自噶买?”

“我自噶还不是待(在)买,嗯者也买得有。嗯的爸爸一个人待(在)屋的,又不愿意出门气(去)县的,更不会自噶气(去)买衣裳。我碰到合适的就买两件,到时带回气(去)他穿。也不晓得他一个人待(在)屋的匠么样……”提到父亲,母亲总有说不完的话题。

闲暇时,我喜欢种些花花草草,一次正摆弄茉莉的时候,母亲看到了,“咧是茉莉花不?”我诧异地望着母亲,“嗯么样晓得咧是茉莉花?”

“我当然晓得。”母亲骄傲地抬了抬头,“明新(我过往文字中提到的乡村医生)种得有,他才过瘾,每次还把个花摘下来留到,说是可以泡茶喝,我反正冇看到他泡过一次。确(骗)人算得一个,药卖得又贵……”

一盆茉莉花,引得母亲好一阵子“讨伐”。继而又是故乡谁谁谁,哪家哪家……

母亲在恩的那几年,其实也有不满。但,她的不满不曾对我说,只在后来,我归乡时,听家人提及。

故乡与异乡,跨度几百公里,饮食文化大不同。故乡喜偎汤,而恩施则好火锅,母亲来后,我只关注了辣与麻,却疏忽了这一点。母亲向他们“投诉”,没吃猪油。印象中,老家好像很多年不吃猪油了,母亲所谓的“没吃猪油”,是不是埋怨我没给她偎汤?

我终是没想明白,也不曾去问母亲。只是,此后每每想到这个“投诉”,内心总愧疚无比。

孩子上幼儿园后,家家也退休,母亲提出了归程。虽不舍,但我知道,母亲有她更不舍的。并且,这也是母亲当初来之时就说过的。此后几年,每每廿七的特殊日子,母亲总不忘在电话中提醒:下一碗鸡蛋面,打两个蛋!

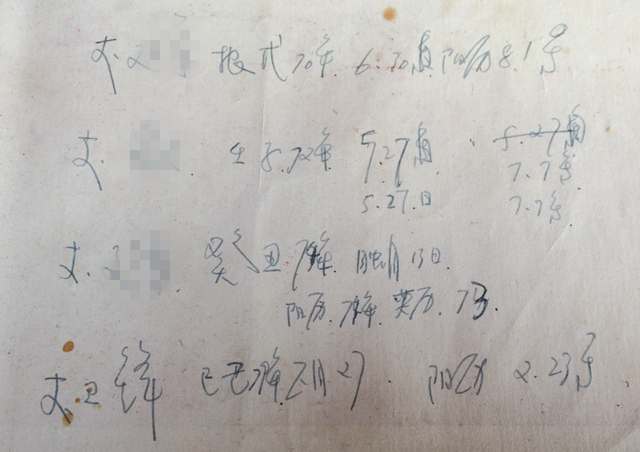

九廿七,七年前的今天,母亲极不情愿地离开了我们。而此刻,我却握着那年母亲来恩施的机票,武汉——恩施,九月二十七日。

传说中的掌柜,幸运搭上70年代末班车,游乡串野,行涉山林。

(编审 | Mr.Lee)